ちょっとした油断が事故につながりかねない電気工事において、必要不可欠とも言えるのが安全対策です。しかし、適切に安全対策を行うには、現場でどのような箇所が危険ポイントとされているのかを把握しておくことが非常に重要となります。

そこで今回は、電気工事における危険ポイントとして、現場で起こりやすい事故とその具体的な対策について解説。現場でどのような安全対策を行うべきかお悩みの方の参考となる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 1.電気工事の危険ポイント!起きやすい事故とは?

- 2.感電事故

- 3.墜落・転落事故

- 4.事故が起こる原因は?電気工事中に潜む危険ポイント

- 5.電圧がかかっている箇所や漏電箇所への接触

- 6.保護具の未着用および不適切な着用

- 7.電源の切り忘れや操作ミスなどの人為的なミス

- 8.作業計画や対策不足

- 9.電気工事における危険ポイントへの対策

- 10.作業前に点検・確認を実施する

- 11.絶縁用保護具や絶縁用防具を適切に装着する

- 12.適切な落下防止対策を実施する

- 13.環境変化やリスクを予測する

- 14.コミュニケーション・相互確認を徹底する

- 15.設備や機器に対する知識・経験を身に付ける

- 16.電気工事の正しい知識で危険ポイントを回避!

- 17.電気工事のDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」

電気工事の危険ポイント!起きやすい事故とは?

電気工事の現場で発生する事故は、主に「感電事故」と「転落事故」が挙げられます。

感電事故

電気機器や配線などを取り扱う電気工事において、感電事故は最も注意が必要な事故の一つとなります。

電気工事と一言で言っても、その工事内容は幅広く、それぞれの現場の状況は異なります。そのため、感電事故による被害も、通電経路や電流の大きさによって差があり、火傷や筋肉のけいれんといったものから呼吸停止や心停止といった人命に関わるものまでさまざまです。

特に感電事故においては、一瞬の判断ミスや確認不足から発生することが多く、何も対策しないまま作業を行うと重大な事故に発展する可能性があります。そのため、電気工事の現場における危険ポイントを作業者全員に周知しておく必要があります。

墜落・転落事故

電気工事では高所作業が必要となることも多く、墜落・転落事故のリスクも非常に高くなります。

例えば、脚立・梯子からの転落はもちろん、天井裏での配線作業中の転落や高所作業車からの転落、さらに建物の開口部からの転落事故なども少なくありません。また、電気工事に使用する工具や部材などの落下などによって事故が起きることもあります。

墜落・転落事故においては、骨折や内臓損傷など重篤な怪我につながりやすく、場合によっては死亡事故となることもあります。そのため、電気工事で高所作業が必要な時は、十分な安全対策が必要となります。

事故が起こる原因は?電気工事中に潜む危険ポイント

電気工事の現場で発生する事故は、適切な対策を講じることで防ぐことができます。しかし、そのためには、まず「電気工事の現場にどのような危険ポイントがあるのか」を正確に把握しておくことが大切です。

ここからは、電気工事中に事故が起こる代表的な原因についてまとめていきますので、安全対策の参考にご覧ください。

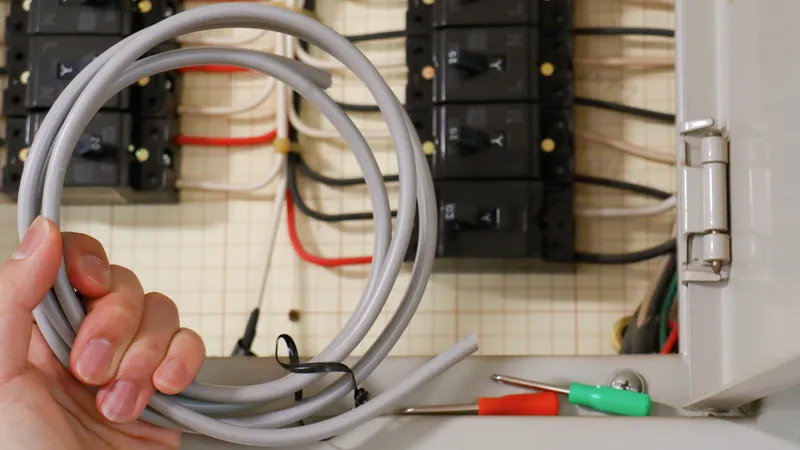

電圧がかかっている箇所や漏電箇所への接触

電気の配線や端子など、電圧がかかっている箇所に誤って触れてしまったり、予期していない漏電箇所に触れてしまったりすることで感電事故が発生する可能性があります。

特に、配線の絶縁材料が劣化している部分や機器の接続部分からの漏電は、外観からは判断が難しく、細心の注意が必要です。また、複数の電源を使用している現場では、一部の電源を切り忘れるなどで、他の電圧がかかっている箇所に触れてしまい、感電事故が発生するというケースもあります。

保護具の未着用および不適切な着用

電気工事を行う際には、夏場でも肌が露出しないように長袖の作業着と安全靴を着用するほか、絶縁用の保護具や防具を使用します。

それらを正しく着用することで大きな事故を防ぐことができるのですが、中には、作業の効率を優先するあまり、絶縁用の保護具を着用しなかったり、破損した保護具を使用したりすることで事故が発生してしまうケースも。また、作業内容に適していない保護具を選択してしまうケースや、正しい装着方法を守らないことによる事故も少なくありません。

電源の切り忘れや操作ミスなどの人為的なミス

電気工事における事故の中で、特に注意が必要なのが人為的なミスによる事故です。

- 作業前に電源の遮断確認を怠る

- 複数ある電源の一部を切り忘れる

- 作業中にほかの作業者が誤って電源を入れてしまう

- 独自判断で作業手順を変更する

…など、安全確認の省略やコミュニケーション不足、また、慣れによる油断などの人為的なミスが重大な事故の原因となるケースも少なくありません。

作業計画や対策不足

電気工事において事故が起こる根本的な原因として、作業計画の不備や安全対策の不足なども挙げられます。

工事前の現場確認が不十分であったり、必要な安全設備が準備されていなかったりすることで、予防可能な事故が発生してしまうことも。特に、現場に部材・工具類が散乱していたり足場が不安定であったりなど、安全な作業スペースが確保されていない状況での作業は、感電事故や転落事故のリスクを大きく高めてしまいます。

電気工事における危険ポイントへの対策

ここまで、電気工事の現場に潜む危険ポイントについてまとめてきましたが、あらかじめリスクを把握し、適切な安全対策を講じておくことで事故を防ぐことができます。

では、電気工事における危険ポイントに対して、どのような観点で対策していけば良いのでしょうか?ここでは、下記のポイントについて解説していきます。

- 作業前に点検・確認を実施する

- 絶縁用保護具や絶縁用防具を適切に装着する

- 適切な落下防止対策を実施する

- 環境変化やリスクを予測する

- コミュニケーション・相互確認を徹底する

- 設備や機器に対する知識・経験を身に付ける

作業前に点検・確認を実施する

電気工事を行う際には、作業前に電源の状態はもちろん、機器の配置や使用されている部品の数・種類などを点検・確認しておくことが、事故防止につながります。

あらかじめ図面で確認していたとしても、実際の現場とは異なる状態になっている可能性もありますし、把握していない部品などによって通電している可能性もゼロではありません。そのため、電気工事を行う前には、まず図面と照らし合わせながら、通電している機器や配線状態、図面にない部品が取り付けられていないかなどを入念にチェックしましょう。

また、配線周りだけでなく、作業環境の確認も大切です。特に、高所や暗所で作業を行う際には、足場の安全性や照明の状態なども併せてチェックしておきましょう。

絶縁用保護具や絶縁用防具を適切に装着する

電気工事における危険ポイントを避けて安全に作業するためには、絶縁用保護具や絶縁用防具を適切に装着することも大切です。

厚生労働省の「労働安全衛生規則」では、事業者において、感電のリスクがある作業を行う際には、絶縁用保護具や絶縁用防具を装着するなどの措置を講じなければならないとしています。

感電事故の多くは、適切な保護具・防具の使用で防ぐことができます。

そのため、電気工事を行う際には、長袖の作業服やヘルメット、絶縁用の靴や手袋などの保護具を確実に着用するように徹底させるほか、感電の恐れがある箇所にはゴム管や絶縁シートなどの絶縁用防具を使用するようにしましょう。

| 絶縁用保護具 | 感電を防止するために作業者が装着する装備のこと 例)電気用ゴム手袋、電気用帽子、電気用ゴム袖、電気用ゴム長靴…など |

|---|---|

| 絶縁用防具 | 感電を防止するために電線路に装着する絶縁用装具のこと 電気用ゴム管、絶縁シート…など |

適切な落下防止対策を実施する

電気工事における危険ポイントを回避するためには、適切な落下防止対策も欠かせません。そのため、高所で電気工事を行う際には、墜落や転落事故を防ぐために落下防止用具である安全帯を適切に装着するようにしましょう。

また、墜落・転落事故を防止するには、作業環境の整備も重要です。現場に合わせて適切な足場や手すり、転落防止ネットなどを設置するのはもちろん、作業者の体勢が不安定にならないようにしっかり固定しましょう。

環境変化やリスクを予測する

電気工事を行う上では、突風や雨などの環境変化も危険ポイントの一つとなります。そのため、特に屋外での作業前には気象情報を確認するようにしておきましょう。

また、事業者側では、天候による作業の中止基準を設定しておくことも大切です。電気工事においては、天候による作業環境の変化やそれに伴うリスクを予測し、不測の事態が起きた際の対応方法も明確化しておきましょう。

コミュニケーション・相互確認を徹底する

電気工事における事故を防止するためには、危険ポイントを予測して作業者間に情報共有を行うことも必要です。

例えば、電気工事を行う前には、現場の図面や作業内容を共有して手順や役割分担を明確化しておく、そして、作業中にはできるだけ声かけを徹底するなど、作業者間のコミュニケーションを意識し、異常があればすぐに共有するようにしましょう。

設備や機器に対する知識・経験を身に付ける

電気工事における危険ポイントを把握するために、知識や経験を身に付けることも安全対策の一つです。

例えば、電子工学の知識を身に付けて電気の特性を把握しておくことで、どのような行動が危険なのかを判断することができるようになります。また、電気設備や機器の特性の理解も大切です。機器の仕様や性能を十分に把握し、メンテナンス要件や寿命などについて日頃から意識しておくことが、電気工事における危険ポイントを避けるためのポイントとなります。

電気工事の正しい知識で危険ポイントを回避!

電気工事における危険ポイントを避け、感電や転落事故などを防ぐためには、正しい知識を身に付け、組織全体で情報共有をすることがポイントとなります。

しかし、知識や情報を共有するといっても、口頭での伝達だと人によって差が出てしまったり、伝え漏れが発生したりするもの。そんな時に有効なのが、電気工事会社様のためのDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」です。

「DEN-UP」では、施工管理アプリ「KANNA」・写真管理アプリ「PhotoManager」・ノウハウや知識が学べる「電気工事のまなび場」・協力会社とマッチングできる「CraftBank」など、電気工事の円滑な進行に必要な4つのアプリを展開。

特に、「電気工事のまなび場」は、日本全国の電気工事のプロたちが蓄積してきた知識やノウハウはもちろん、ヒヤリハット事例や過去の経験を動画で学ぶことができるため、電気工事における危険ポイントがどこにあるのかを知識として身に付けるのにぴったりです。

安全対策は全ての作業の基本であり、現場の一人一人の意識と行動が大切になります。「現場の安全対策について効率的に情報共有したい」とお考えの方は、ぜひ一度、「DEN-UP」にお問い合わせください。

電気工事のDXトータル支援サービス「DEN-UP(デンナップ)」

DEN-UPは、電気工事会社様に寄り添い、課題やお悩みをDXで解決するためのトータル支援サービスです。異なる機能を持つ以下のアプリケーションをまとめてご利用いただけます。

- 施工管理に役立つ「KANNA」

- 写真管理ができる「PhotoManager」

- 人材育成を支援する「電気工事のまなび場」

- ビジネスマッチングの「CraftBank」

DEN-UPなら、各ツールで登録した案件を紐づけて管理・閲覧できる「DEN-UP

ConnecT」という独自機能を使ってKANNAとPhotoManagerを連携させることにより、案件情報と現場の写真を一元管理することも可能です。

「DXに興味があるけど、何から始めればいいのかわからない」「直感的に使用できる、操作しやすいツールでDXを進めたい」とお考えの電気工事業者様は、電気工事にまつわる業務の効率化と生産性の向上、人手不足解消に役立つDXツール・DEN-UPの導入をぜひご検討ください!

経営課題への対策は、DEN-UPで

今のうちに取り組みましょう